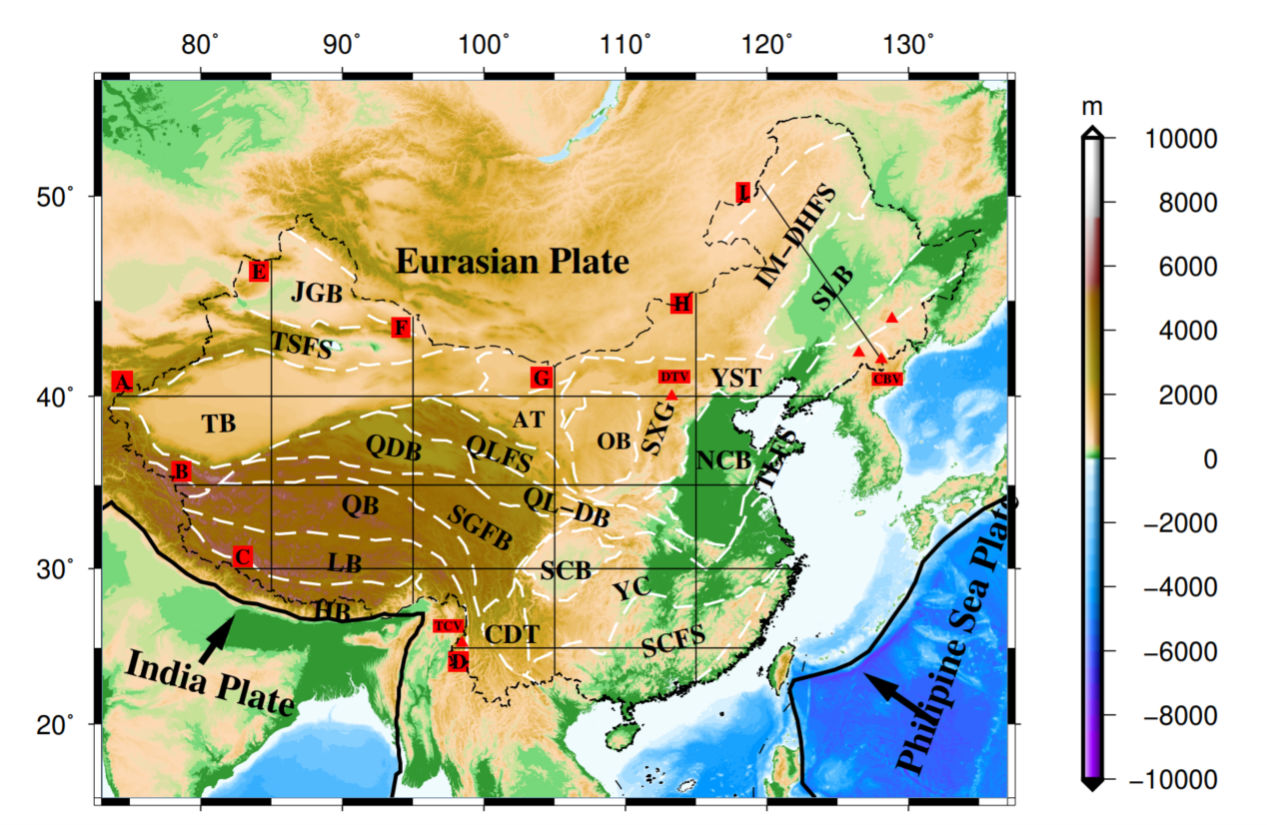

波速比,也即地震纵波速度(Vp)与横波速度(Vs)之比(Vp/Vs或κ),与泊松比直接相关。与单独的Vp和Vs相比,Vp/Vs对地球深部介质的岩性、温度、部分熔融和流体孔隙压力更为敏感。因此,众多的地震层析成像研究试图获得不同区域壳幔Vp/Vs模型。迄今为止,虽然已有不少学者利用地震体波走时数据、面波数据或者联合多种地震数据通过地震层析成像技术获得了中国大陆及其周边地区(图1)的Vp和Vs模型,但是中国大陆岩石圈仍旧缺乏一个统一的三维Vp/Vs模型。在本研究中,中国科大、安徽蒙城地球物理国家野外科学观测研究站张海江教授研究团队,包括中国地震局地球物理勘探中心高级工程师莘海亮博士,中国地质科学院高磊博士,禁核试北京国家数据中心和北京放射性核素实验室韩守诚博士,中山大学方洪健博士以及目前在校的博士生张贵芳,构建了中国大陆岩石圈首个三维Vp/Vs模型(简称USTClitho1.0k)。研究团队使用了2013年1月至2015年1月期间中国大陆区域1294个固定地震台站记录的11953个天然地震事件的Pg、Pn、P、Sg、Sn 和 S 波等六种初至震相数据,采用可直接反演波速比的地震成像算法。

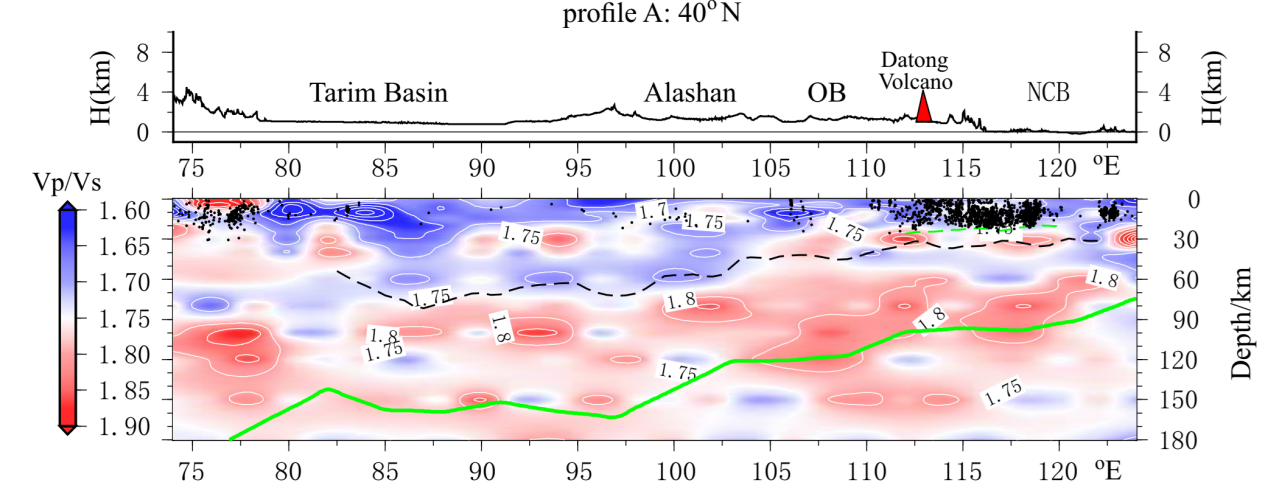

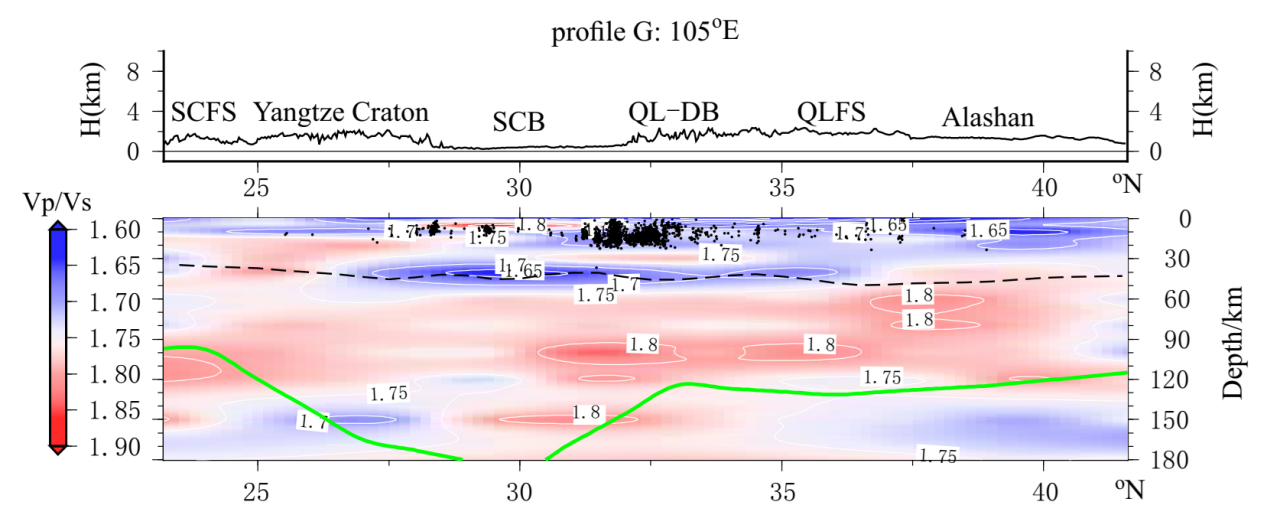

模型结果(图2)显示:地壳范围内Vp/ Vs图像与地表地质特征有着较好的一致性。松辽盆地、四川盆地和华北盆地均显示出较高的Vp/ Vs值,相比之下塔里木盆地的Vp/ Vs值较低。中国西部的祁连褶皱带、青藏高原和东部地区的郯庐断裂带表现为较低的 Vp/ Vs值。高Vp/ Vs值存在于天山造山带、羌塘地块、松潘-甘孜地块和中国大陆东部的中下地壳和上地幔中。在一些火山(如大同、腾冲、长白山等)下方的中地壳中,存在局部高的Vp/ Vs异常。此外,中国大陆岩石圈上地幔顶部范围也整体呈现高的Vp/ Vs值。通过棋盘分辨率测试分析显示,波速比模型在观测数据分布较好的中国大陆大部分区域具有水平方向2度网格的分辨率;在数据分布较差的青藏高原地区,水平方向分辨率约为4度。

本项研究获得了中国大陆岩石圈深至150km较高分辨率的三维波速比模型。研究结果可为深入开展中国大陆壳幔内部结构和构造特征、地球动力学演化等研究工作提供较好的参考。

图1 研究区及不同剖面(黑色细线)位置。红色三角表示分布的火山

图2 中国大陆岩石圈不同深度层波速比值分布图像

图3 沿着北纬40°(上)、东经105°(下)剖面波速比分布图像

该研究得到了国家自然科学基金(42230101),中国地震局地震科技星火计划项目 (XH21050)和国家重点研发计划(2022YFF0800701)的资助。相关研究成果发表在国际地学领域知名期刊《Seismological Research Letters》:Xin, H., H. Zhang, L. Gao, S. Han, H. Fang, and G. Zhang (2024). Three-Dimensional Lithospheric Vp/Vs Structure Beneath Chinese Continent, 全文链接:https://doi.org/10.1785/0220240015.模型结果获取连接为: https://zenodo.org/records/10127824.